Беседовала Регина ФОМИНА

ЗАВЕДУЮЩЕМУ КАФЕДРОЙ «ТОННЕЛИ И МЕТРОПОЛИТЕНЫ» ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I (БЫВШИЙ

ЛИИЖТ), ЗАСЛУЖЕННОМУ РАБОТНИКУ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РФ, ДОКТОРУ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВИЧУ ЛЕДЯЕВУ 13 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ. ЭТО СОБЫТИЕ

И СТАЛО ПОВОДОМ ДЛЯ НАШЕЙ БЕСЕДЫ, В ХОДЕ КОТОРОЙ ВЕДУЩИЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ УЧЕНЫЙ В ОБЛАСТИ

ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РАССКАЗАЛ О СВОЕМ ПУТИ В ПРОФЕССИЮ, О ДОСТИЖЕНИЯХ НЕСКОЛЬКИХ МИНУВШИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ, О СВОЕМ ВИДЕНИИ СИТУАЦИИ В МЕТРОСТРОЕНИИ И В ЦЕЛОМ О ВОЗМОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО ТОННЕЛЕСТРОЕНИЯ.

— Александр Петрович, поскольку мы общаемся с вами по поводу такого серьезного юбилея, как 80-летие, хотелось бы начать с ваших юных лет и прихода в профессию.

— Если начинать вообще с детских лет, то я был обычным ленинградским ребенком, хотя и родился в Харькове, причем во фронтовых условиях. Мой отец был летчиком, замкомандующего истребительной дивизии, в которой мама моя работала врачом. На фронте и познакомились. А поскольку оба родителя были из Ленинграда, то после войны они и вернулись сюда уже вместе со мной.

Что же касается выбора профессии, то тоннельщиков, да и вообще строителей, у меня в роду не имелось. В Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ) я поступил почти случайно. У нас в школе был очень спортивный класс. Я уже выступал на соревнованиях по лыжам, футболу, хоккею достаточно хорошего уровня. Так получилось, что в ЛИИЖТ тогда пригласили поступать нескольких спортсменов-футболистов, и я оказался в этой компании.

Правда, имелась и еще одна причина. Наверное, подсознательно более серьезная. Дело в том, что у отца

был двоюродный брат Николай Иванович Буль — известный кораблестроитель, руководившим довольно большим производственным предприятием, которое выпускало подводные лодки, в том числе во время войны. Я его хорошо помню, общался с ним уже во вполне сознательном возрасте перед окончанием школы. Это был очень интересный человек, удивительный инженер. Его инженерная деятельность, насколько я тогда мог в нее вникнуть, очень меня впечатлила. Да и дед мой, кстати, работавший в области авиации, тоже был замечательным инженером. В его руках буквально все, так сказать, оживало. Например, однажды собрал автомобиль «Мерседес» из разных запчастей, которые возили в свое время наши военные из Германии.

Что интересно, Николай Иванович, когда я с ним разговаривал по поводу выбора специальности, посоветовал мне идти даже не в кораблестроители, а в мостовики, сказав: «Нет ничего на Земле красивее, чем мосты. И расчеты мостов даже интереснее и намного сложнее, чем расчеты подводных лодок». Сказал вроде бы невзначай, но вот когда наши ребята, с которыми мы пошли в ЛИИЖТ вместе, разбрелись по разным специальностям, я выбрал именно мосты. И поступил.

И только потом уже узнал, что мосты и тоннели в ЛИИЖТе, да и вообще среди строителей, это привилегированная, элитная специальность. Она так и называлась: «Мосты и тоннели». Оба сооружения преследуют одну и ту же цель — пропуск транспорта через те и или иные препятствия.

Что же касается моей учебы в вузе, после второго курса надо было все-таки выбрать конкретную специализацию — мосты или тоннели, хотя в итоге выпускается инженер, который обязан уметь строить и мосты, и тоннели.

На мой выбор в итоге повлияло то, что один из циклов лекций у нас читала Ольга Ефимовна Бугаева. Она очень интересно и вдохновляюще рассказывала про тоннели, создавая особую ауру в аудитории. И я влюбился в тоннели.

Другим обстоятельством стало то, что на тоннельную специализацию в то время шли исключительно мужчины, и в нашем потоке среди них оказались самые сильные студенты. Я и настроился на объединение с этой группой, из которой потом, кстати, вышло довольно много крупных руководителей в метрополитене, метростроении. Учеба давалась мне легко, да и вообще студенческая жизнь была интересной — КВН, спорт, студотряды и т. д.

— Как началась ваша трудовая деятельность?

— После окончания института меня распределили в Ленметропроект (ныне Ленметрогипротранс). Около трех лет я работал там в конструкторском отделе. Поначалу шел туда даже с неохотой, потому что хотелось на производство. Но в итоге я очень благодарен тем годам. Как потом оказалось, школа полученных там знаний, изучение нормативных документов, умение проектировать — не как сейчас на компьютере по готовым программам, а самому, на кульмане, и своими мозгами соображать, что и как надо делать, — это было полезно и интересно. Нормативная документация тех времен, кстати, у меня сохранилась до сих пор. И даже когда я потом пришел работать в ЛИИЖТ по приглашению предыдущего заведующего кафедрой, легендарного Юрия Андреевича Лиманова, многие преподаватели со мной консультировались по практическим вопросам конструирования, проектирования, расчетов и т. п. И теперь я всем студентам советую: «Не сопротивляйтесь, если вас пригласят в проектную организацию. Это та база, на которой потом будет строиться вся ваша профессиональная карьера».

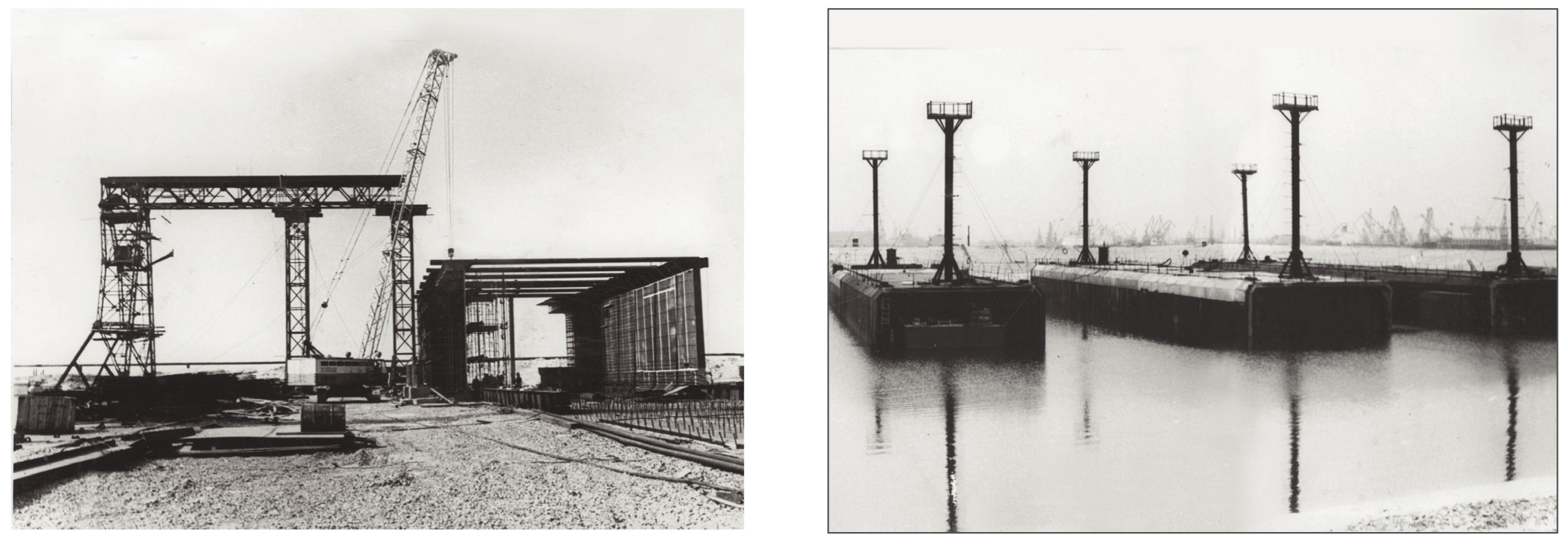

Кстати, до прихода на кафедру никогда не думал о том, что вернусь в институт преподавать. Но, как оказалось, все-таки тяга к публичным выступлениям у меня была, что раньше проявлялось при активном участии в вузовской самодеятельности, — умение держаться перед людьми, стремление донести до них свои мысли. Это давалось мне довольно легко. Что же касается практики, то тут мне тоже по жизни повезло. Первый и пока единственный тоннель, построенный методом погружных секций — на Канонерский остров, — построенный в Ленинграде, запроектирован с моим участием.

Тогда существовало Министерство транспортного строительства, и возглавлял его очень серьезный и инициативный министр Иван Дмитриевич Соснов. Он был блестящим инженером, понимал стоящие перед специалистами отрасли задачи. И вот при его мощной поддержке мы начали проектировать и строить такой тоннель новым для нас способом. Я как раз был проектировщиком конструкции. Возникало очень много технических вопросов, по которым я общался с разными организациями по стране. Пришлось привлечь и зарубежных коллег — голландцев. В основном в тот период, когда предстояло уже опускать секции. А во время проектирования конструкций мне много приходилось общаться как раз с кораблестроителями, потому что технологически у нас было очень много похожего. Термины, в том числе, использовались общие и для транспортировки наших секций, и для корабля.

Интересна и история непосредственно строительства. Наш ленинградский Метрострой был загружен работой в метрополитене, поэтому за это строительство взялся трест «Мостострой №6». Получился редкий случай, когда конструкцию проектировал тоннельщик, а проектирование технологии погружения секций и само строительство осуществляли мостовики. Мостовой частью занимался мой хороший друг, и, я считаю, инженер от Бога Юрий Павлович Липкин, позднее основатель Института Гипростроймост — Санкт-Петербург. Потом в тесном содружестве с ним мы работали еще на многих объектах.

Пожалуй, в живых сейчас остались только двое из тех, кто проектировал и строил этот тоннель — Юрий Павлович и я. К сожалению, этот уникальный опыт больше не был востребован по сегодняшний день. Что было дальше. Я защитил кандидатскую диссертацию на базе Канонерского тоннеля, стал доцентом ЛИИЖТа. Затем было много всяких проектов. Работал я и на БАМе, за что награжден Верховным Советом СССР медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали».

— Вы занимались тоннелями БАМа?

— Да. Во-первых, я выезжал туда еще со своими студенческими строительными отрядами. Как молодой преподаватель, был и командиром стройотряда. Тогда это приветствовалось. Работали там по четыре месяца. Во-вторых, поскольку я тогда уже стал, помимо доцента, начальником научной части института, а это уже была ректоратская должность, то меня назначили представителем ЛИИЖТа в специальном научно-техническом совете Ленгипротранса по вопросам строительства Байкало-Амурской магистрали. Наши многие кафедры участвовали в создании технических решений по конструкции путей, по депо, по тяговым подстанциям и т. д., в том числе по тоннелям. По совокупности работы для БАМа меня и наградили государственной медалью.

— Вы также разрабатывали и концепцию освоения подземного пространства Санкт-Петербурга». Расскажите об этом...

— Это следующий этап моей биографии, который связан с тем, что в 70-х гг. Ленсовет инициировал разработку проекта планировочной организации и освоения подземного пространства нашего города. В 1975 году подобный документ появился в Москве, решили не отставать и у нас. Занялись этим 17 организаций — научных, исследовательских, учебных и т. д. Работа была безумно интересная. Так, я познакомился с людьми, у которых в дипломе об окончании института было написано, что они специалисты по транспортному планированию. Тогда в рамках подготовки градопланировщиков было выделено направление транспортных планировщиков. Их готовили в Ленинградском инженерно-строительном институте (СПбГАСУ), но Минобразования, к сожалению, по каким-то причинам закрыло эту специализацию. Наши попытки ее восстановить, вплоть до выхода на государственный уровень, не увенчались успехом. Что же видим сегодня? Системного и согласованного планирования развития транспортной инфраструктуры нет.

Мы в свое время провели огромную работу. Вопервых, изучили всю геологию, и полученные нами данные до сих пор актуальны — она ведь практически не изменилась за прошедшие годы. Главным проектировщиком был ЛенНИИпроект, а мы заключали с ним субподрядные договоры. Я отвечал за подземную транспортную часть. Другие товарищи — за энергетику, гаражное хозяйство и т. д. Работали очень собранно и грамотно. Моими коллегами были блестящие транспортные инженеры, обладавшие просто удивительными знаниями. Например, по оценке освобождаемой территории владели самым передовым зарубежным опытом — как принято, скажем, в Париже. Я считаю, что тогда мы были ближе и лучше теоретически подготовлены к освоению подземного пространства, чем сейчас.

Да, новые планы обсуждались и позднее. Например, рассматривался вариант строить вылетные магистрали, часть которых проходила бы под землей. К примеру, Западный скоростной диаметр предполагалось проложить, в том числе, тоннелем в районе Горного института.

Вспоминаю также одно из совещаний в Смольном по поводу возможного строительства одного из подземных сооружений. Геологи настаивали, что там очень сложные грунтовые условия и под землю углубляться опасно. На том совещании я сказал примерно следующее: «Если бы в Петербурге не существовало метрополитена и его задумали строить сейчас, нам бы это сделать не дали. Нашлись бы некие «уважаемые специалисты», которые заявили бы, что это невозможно и из-за местных грунтов, и по культурно-историческим и экологическим соображениями. Да и денег бы столько в городе не нашлось». Так что, слава Богу, при Советской власти успели построить в Ленинграде основу метрополитена, которым пользуемся сейчас и который, так или иначе, все-таки пытаемся развивать.

— А какой вам видится сегодняшняя ситуация с метрополитеном в Санкт-Петербурге? И, в целом, почему такой крупный город практически не развивается в плане освоения подземного пространства?

— Прежде всего, здесь нет технических вопросов. Это не инженерная ситуация. И надо иметь в виду следующее. По данному направлению у нас сейчас есть фактически один активно развивающийся город — Москва, которая является лицом нашей страны. Мы видим, какие объемы транспортного строительства там ведутся. Это не только метро, но и масса различных эстакад, мостов, автомобильных тоннелей. Я искренне радуюсь за нашу столицу.

При этом надо понимать, что Ленинград-Петербург всегда, в том числе при советской власти, был на вторых позициях в сравнении с Москвой. Нам и тогда

не так много доставалось, как столице. Но все-таки к метростроению в стране было системное, более продуманное отношение. Так, существовала государственная программа на 23 города-миллионника — по строительству метро в 21 городе и линий скоростного трамвая в двух. Где-то что-то успели построить, пока существовал СССР.

Регионы оказались брошенными на произвол судьбы — все их взывания к федеральному центру о помощи оказывались тщетными. В этой ситуации Петербург — уникальный и единственный город, продолжавший, хотя и в небольших объемах, строить метро в основном за счет собственных средств. Такого больше нет нигде во всем мире. Даже в США есть федеральная программа по метростроению.

Поэтому мы в Петербурге строим метро по объему на два порядка меньше, чем нужно городу для полноценного развития. И даже с эффективным освоением этих маленьких денег возникали проблемы.

Теперь создана новая метростроительная структура, у которой два хозяина — городская власть и Банк ВТБ. Однако заново, практически с нуля воссоздать такую мощную строительную организацию, как старый Метрострой, — это не просто. Рабочих и инженеров еще можно собрать заново, что отчасти и сделано. Но что произошло со спецтехникой, которая была на балансе у старого Метростроя? Теперь технику берут в аренду по мере договоренностей с его бывшими владельцами. В собственности у новой организации пока ничего, необходимого для проходческих работ, толком нет.

Заказали, например, на Путиловском заводе проходческий щитовой комплекс, но мой опыт подсказывает, что практически с нуля создать аналог лучшей техники мирового уровня не так-то просто.

Вот сейчас в Донбассе отвоевали Ясиноватую с ее знаменитым во времена СССР заводом, где делали советские проходческие комплексы. Однажды эту технику заказали даже японцы! А в Петербурге как раз ясиноватским комплексом был поставлен рекорд проходки — 1250 м в месяц. Правда, при строительстве не метро, а коллектора. Заводу в Ясиноватой, надо полагать, все-таки потребуются восстановительные работы, да и обстановка в том регионе остается неспокойной. Когда же возродится полноценное производство, первые комплексы Санкт-Петербургу могут и не достаться — на первых ролях всегда Москва.

— То есть надежд на реализацию новых масштабных проектов в ближайшие годы — например, провести метро в аэропорт Пулково и Пушкин, начать строить метрокольцо — практически нет?

— Боюсь, при моей жизни этого не будет. Чтобы достаточно быстро реализовывались подобные масштабные планы, стране в современных условиях нужен, на мой взгляд, еще один национальный проект — по созданию и развитию сети метро. В объемах хотя бы не меньших, чем предусматривалось подобной программой при Советском Союзе. И чтобы было заранее известно, какое финансирование и когда получит, в том числе, наш город. При этом речь должна идти не о 20-25 млрд в год, о которых говорится сейчас, а о больших на порядок суммах — 200–300 млрд.

— Как вы в целом оцениваете перспективы транспортного тоннелестроения в России, хотя бы теоретически?

— Я начинал заниматься наукой в то время, когда уже представлялось очевидным, что, в смысле освоения подземного пространства, «весь мир пошел вниз». Впечатляли перспективы, сколько же, теоретически, можно понастроить под землей! Раньше города развивались вширь, но в ХХ веке стало понятно, что и коммуникации слишком далеко тянуть проблематично, и вообще появляется дефицит свободного пространства. Начали развиваться вверх — появились небоскребы, многоярусные эстакады и т. д. Далее через несколько лет стало понятно, что и такие возможности исчерпываются. Начали развивать мегаполисы вниз, осваивать подземное пространство. Эта мировая тенденция продолжается. Но что мы видим в нашем городе? Почти ничего. Отдельно взятое метро нельзя считать освоением подземного пространства. Это не более чем автономная железная дорога.

Сейчас пришло время высоких скоростей. В России уже активно строятся скоростные автомагистрали, планируется развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения. Николаевская железная дорога в позапрошлом веке могла пройти только по мостам. Сегодня каждая скоростная трасса, автомобильная или железнодорожная, требует все больше искусственных сооружений, причем не только мостов, которые не всегда являются более экономичным решением, но и тоннелей, в том числе под водными преградами.

Способом погружных секций в мире построено уже около 200 подводных транспортных тоннелей, причем достаточно больших — для автодорожного движения, как минимум, шестиполосных. Этот метод тоннелестроения гораздо выгоднее, чем щитовая проходка.

Так что теоретически перспективы у транспортного тоннелестроения очень большие, о чем я не устаю повторять своим студентам. Это — профессия будущего.